Институт физики микроструктур РАН

- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук" (ИФМ РАН)

|

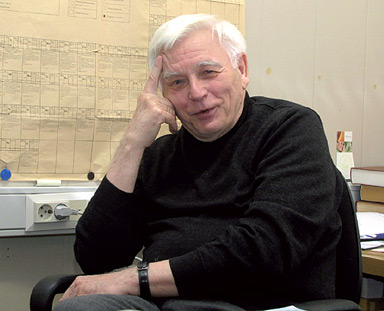

Салащенко Николай Николаевич

Член-корреспондент РАН.

Персональные данные

1 ноября 1941 года - 25 января 2024

Научные интересы

Физика и технология многослойной «рентгеновской оптики»; применение многослойной оптики в физических экспериментах и научном приборостроении.

Сфера научной деятельности включает оптимизацию многослойных структур для рентгеновской оптики и развитие методов их диагностики; изучение физических процессов в многослойных структурах на основе сверхтонких металлических слоев; развитие технологии изготовления элементов рентгенооптики; разработку стендов для диагностики МСС, для контроля и коррекции формы поверхности рентгенооптических элементов с субнанометровой точностью, проекционной рентгеновской нанолитографии и рентгеновской микроскопии.

Награды

- Лауреат Государственной премии СССР (1991 г.),

- Лауреат премии им.

А. Г. Столетова РАН (2008 г.).

Другие сведения

Член Ученого совета ИФМ РАН, член специализированных Советов по защите диссертаций ИФМ РАН и ННГУ (физический факультет), член редколлегии журнала Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. Является одним из руководителей "Научной школы Создание физических основ нанесения метастабильных многослойных и нанокластерных пленочных структур, исследование их свойств"

«Для своих разработок мы все делаем сами»

Статья в Вестнике ННЦ РАН «Нижегородский потенциал», № 3, 2011 г.

Сегодняшний разговор в рубрике «Формула успеха« с заведующим отделом многослойной рентгеновской оптики ИФМ РАН, лауреатом Государственной премии СССР и премии им. А. Г. Столетова РАН, членом-корреспондентом РАН, д. ф.-м.н. Николаем Николаевичем Салащенко.

— Когда доводится беседовать с теми, кого называют детьми войны, то чаще всего они вспоминают не тяготы, а рассказывают о каких-то ярких событиях своего детства. Николай Николаевич, а какое событие из детства запомнилось больше всего вам?

— Когда доводится беседовать с теми, кого называют детьми войны, то чаще всего они вспоминают не тяготы, а рассказывают о каких-то ярких событиях своего детства. Николай Николаевич, а какое событие из детства запомнилось больше всего вам?

— То, что не узнал при встрече своего отца.

Родился-то я 1 ноября 1941 года в городе Уссурийске, когда отец — кадровый офицер — уже воевал на Западном фронте. Мне и имя дали Николай, потому что от него не было никаких вестей. Видимо, мама таким образом помогала ему хотя бы тем, что часто произносила это имя. Увидел я отца в 1947 году в Берлине, где он в то время служил и когда семьям офицеров разрешили приехать. Помню, что отец нас не встретил, потому что ехал из Лейпцига и опоздал. Встретил нас с мамой какой-то офицер и привез в дом, где жили военные. Я устал от дороги и заснул. А когда проснулся, то вижу, стоят несколько офицеров, причем, как мне показалось, все похожи друг на друга и очень взрослые. Это, конечно, на взгляд ребенка, было-то им тогда чуть больше 30. И вдруг один из них, смеясь, говорит: «Ну, выбирай отца!» А я отца никогда не видел, застеснялся и спрятался за маму. Отцом своим я гордился. Он был хорошим командиром, я это знаю, а однажды нашел военную фотографию, на которой были трое солдат, можно сказать, пожилого возраста, а на обороте фотографии было написано «Любимому командиру полка».

Из Германии мы через два года переехали в Омск. Я поменял много школ — военная жизнь кочевая. А после 8 класса 7 июня 1957 года в 15 лет я был принят на оборонный (тогда казалось, что других и не было) завод сначала учеником токаря, затем токарем, но, т. к. работал в экспериментальном цеху, то практически пришлось освоить кроме токарных и практически все станки цеха. Одновременно учился в вечерней школе.

— С чем это было связано?

— Даже не могу сказать с чем. Для родителей это было неожиданностью, потому что, когда я принял это решение, они были в отъезде. А уже встретив их на вокзале, сказал только, что мне некогда, что меня ненадолго отпустили с работы, вечером поговорим. Возможно, если бы они были дома, то не позволили бы совершить мне этот «подвиг»… Так поступал не один я, и жизнь была не самая легкая, и общая обстановка, например, время подъема целины, как-то повлияла на меня. Может быть, все это придумывается после, задним числом. Но так было.

Но о вечерней школе у меня воспоминания самые светлые. Класс был разновозрастной и очень дружный. Мне было всего 15 лет, я был самый младший. У меня даже паспорта не было — поступал на работу по метрикам. Среди нас были и рабочие, и мастера цехов, был и капитан милиции Иван Левченко. Он стал моим хорошим приятелем, хотя был старше, и успел повоевать в Отечественную войну. У нас была общая жизнь, возраста, как мне казалось, для нас не существовало; утром мы все шли на работу, а вечером встречались в школе и сталкивались со всеми ее проблемами. Это было такое братство!

— Завод — это ведь тоже большая школа?

— Завод — это не школа жизни, это самая настоящая взрослая жизнь. Цех, в который меня взяли, был экспериментальным, каждый должен был уметь работать на всем оборудовании, которое было в цеху. Мой учитель — слесарь-механик Григорий Митрофанович Мазанов, обучавший меня всем премудростям рабочего мастерства, был своего рода рабочий-академик. К нему приезжали советоваться и стажироваться из самых разных мест. В то время профессионал такого уровня получал зарплату как министр.

Рабочие нашего цеха все были прикреплены к конструкторам, но мне казалось, что это конструктора были прикреплены к нам, т. к. они с нами советовались о возможности и технологии изготовления детали или узла, оставляли чертеж — и делай с ним, что хочешь, но макет за тобой! Конечно, мальчишке это льстило. И уж тут из кожи вылезешь, чтобы не ударить в грязь лицом. Тот универсальный рабочий навык, который я тогда там приобрел, мне помогает до сих пор.

— Как складывалось жизнь дальше? Где вы получали высшее образование?

— После школы в 1959 году думал поступать на приборостроительный факультет в Омский машиностроительный институт, но этот факультет не открыли, и я тогда пошел по той специальности, по которой работал уже больше двух лет, т. е. на факультет металлорежущих станков и инструментов. И поступил. Несмотря на то что учились мы на дневном отделении, первые три учебных семестра должны были совмещать обучение с работой на Сибзаводе. Работа была трехсменная и включалась в учебное расписание. В ИПФ РАН работает в. н. с. Ю. К. Веревкин, с ним мы дружим со второго класса, и потом вместе учились в этом институте. Наверное, так бы и стали инженерами-машиностроителями, но в нашей жизни случился поворот. В 1962 году нас вместе с Юрой отобрали для обучения на радиотехническом факультете. Это делалось для того, чтобы, став радиотехниками, мы потом преподавали на вновь организованном в омском институте радиотехническом факультете. Обучаться направляли в самые разные вузы, нас с Юрой и еще Володей Разборовым (сейчас он доцент НГТУ) направили в Горьковский политехнический институт, причем мы пошли на курс ниже. К будущей преподавательской работе мы относились достаточно серьезно и кроме занятий в Политехе одновременно прослушали многие курсы лекций на радиофизическом факультете университета. Кроме того, мы стали еще работать на разных кафедрах, на кафедре радиоприемных устройств, на кафедре радиопередатчиков. А на 3-м или 4-м курсе мы однажды после лекции А. В. Гапонова-Грехова имели наглость заявить ему, что хотели бы с ним работать. Он немного опешил, но нам ответил, что подумает. И на самом деле, через некоторое время Андрей Викторович определил нас к В. И. Таланову (сегодня академик РАН). К этому времени мы прослушали в университете спецкурс Владимира Ильича по открытым резонаторам, т. е. как-то были готовы хотя бы разговаривать. В. И. Таланов стал научным руководителем наших дипломных работ. После защиты дипломных работ нас пригласил к себе Михаил Адольфович Миллер и сказал, что он готов оставить нас работать в НИРФИ. И тут мы с Юрой дрогнули, нам же надо было возвращаться в Омск. Пошли советоваться к Андрею Викторовичу, как к нашему моральному эталону. На что он нам ответил, что на нашем месте вернулся бы, потому что на нас люди надеются и ждут. И мы вернулись в Омск преподавать…

— А как же наука?

— Конечно, в Горьком мы получили хорошую прививку, и желание продолжить научную деятельность не оставляло. Факультет в Омске был новый и преподавателей было немного, за три года мне пришлось освоить и прочитать, по-моему, семь разных курсов. До сих пор стыдно вспомнить этого «профессора». Но для меня это было своеобразным самообразованием. Когда в 1968 году, «отпреподавав» три года, вернулся в Горький, то в НИРФИ меня уже не взяли, потому что не было вакансий, я тогда попал в НПП «Салют» в отдел Владимира Зиновьевича Высоцкого. Мы работали в одной лаборатории с Сергеем Викторовичем Гапоновым, который стал моим ближайшим начальником. В этом же отделе работал и Г. А. Домрачев, в дальнейшем член-корреспондент РАН. Таким образом, из отдела В. З. Высоцкого вышли сразу три члена РАН. Дела мои в научном плане пошли неплохо, можно было бы подумать о диссертации, но в 70-м году меня, уже великовозрастного, призвали в армию. И я уехал в Вентспилс на два года служить лейтенантом в войсках ПВО. В «Салют» вернулся в 1972 году и начал заниматься совсем тогда новой темой по лазерному напылению полупроводников. По этой тематике в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. Руководителем диссертационной работы был профессор И. А. Карпович. В 1978 году мы большой группой (человек 10-12) вместе с оборудованием перешли в Институт прикладной физики АН СССР и организовали новый отдел, которым стал руководить Сергей Викторович Гапонов.

— Как вы с коллегами прошли 90-е годы?

— В конце 1980-х и начале 90-х был настоящий бум исследований высокотемпературной сверхпроводимости. Группа С. В. Гапонова, и я в этой группе, хорошо проявили себя в этой тематике, и было принято решение организовать при ИПФ РАН и даже при отделении физики твердого тела специальное конструкторско-технологическое бюро для решения прикладных задач в области ВТСП. А когда новый корпус института был построен, то в сентябре 1993 года было принято решение об организации нового академического института — ИФМ РАН - на базе отделения физики твердого тела ИПФ. С одной стороны, в стране тогда начались, или продолжались, трудные годы. А мы в это время «бурно» развивались. По крайней мере, направление рентгеновской оптики. Тогда при отсутствии госзаказов многие предприятия вынужденно стали более охотно откликаться на наши заказы, и благодаря этому мы сумели на очень ограниченные средства развить технологическую и измерительную базу. Дело в том, что многое оборудование для этого направления нельзя просто купить (да и купить-то тогда было не на что). В начале 90-х мы уже умели делать то, чего в мире или еще не делали, или делали очень немногие. Мы начали сотрудничать в научном плане с зарубежными странами, первыми были Нидерланды и ФРГ. Это позволило лучше понять не только проблемы фундаментальной науки в области многослойной рентгенооптики, но и потребности развитой промышленности. Как с научными, так и с промышленными организациями в ряде стран мы с тех пор продолжаем активно работать.

— Но это было время, когда многие ученые покинули страну. ИФМ РАН это тоже коснулось?

— Конечно, часть наших сотрудников, и, к сожалению, достаточно успешных и активных сотрудников, уехала. На первых порах, кроме естественного вреда, это оказалось даже и полезно, потому что резко расширились наши научные связи. И это касается взаимодействия не только с отъехавшими нашими сотрудниками, но и с активными научными сотрудниками из других институтов России. Появились тесные научные связи с рядом ведущих научно-производственных центров. В настоящее время какие-то связи с нашими бывшими сотрудниками затухли, какие-то наоборот окрепли и существенно расширились. А вопрос о собственном отъезде даже не стоял, хотя предложения были. — Институт физики микроструктур не похож ни на один институт в городе. Вы тоже принимали участие в его создании? — Наш институт — это детище <a href=" http:="" old.ipmras.ru="" ru="" structure="" people="" title="Гапонов Сергей Викторович">Сергея Викторовича Гапонова. Он его задумывал как институт европейского уровня таким его и создавал. Как я уже говорил, изначально строилось Специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) для проведения прикладных исследований в области высокотемпературной сверхпроводимости, и только после окончания его строительства было принято решение об организации нового института.

— Теперь вы — видный ученый, известный в мире специалист в области рентгеновской оптики. Ваши исследования стоят сегодня на пороге нового технологического скачка, связанного с освоением коротковолнового диапазона. А можете ли вы сказать, откуда вообще берутся идеи такого уровня?

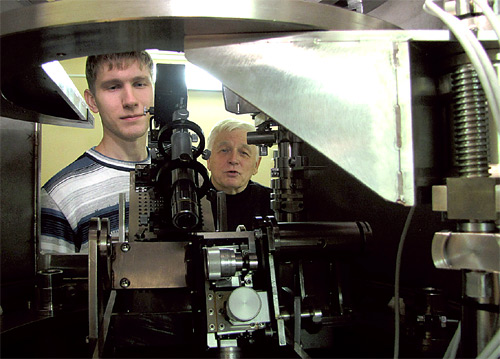

— Мы занимаемся многослойной оптикой для спектрального диапазона от 0,01 нм до 100 нм (диапазон 104), т. е. спектральная область наших разработок простирается от жесткого рентгеновского до экстремального ультрафиолетового излучения. Масштаб такого диапазона можно сравнить лишь с тем, на котором работает практически вся радиофизика (от ультрафиолета до СВЧ). Многие фундаментальные проблемы, которыми мы занимаемся, возникают из решения конкретных прикладных задач. Взаимодействуя с рядом ведущих компаний в области проекционной коротковолновой литографии, мы видим требования к элементам и узлам стендов литографии. И раньше у меня, как правило, первая реакция на эти требования была — «это невозможно». Затем это оказывалось не только возможно, но и для части элементов этим требованиям мы удовлетворяли первыми. Вообще сегодня человечество, основываясь на каждый день получаемых научно-технологических достижениях, решает просто сказочные задачи. По-видимому, накоплен достаточный фундаментальный и технологический багаж, чтобы решать эти задачи. А их решение позволяет с большой скоростью двигаться дальше.

Но для этого необходима потребность общества, должна работать соответствующая промышленность. Для современной России — это проблема. Поэтому для нас очень важно взаимодействие с предприятиями Росатома, по заказам которого мы разрабатываем стенд проекционной «рентгеновской» литографии. Чрезвычайно важно взаимодействие с ведущей компанией, разрабатывающей и выпускающей современное литографическое оборудование — ASMLithography. По согласованному заданию этой компании мы разрабатываем для стендов литографии не имеющие аналогов в мире многослойные спектральные фильтры. В результате разработанные принципы и технологии изготовления спектральных фильтров широко используются и в рентгеновских телескопах для получения изображения Солнца, и для рентгеновской диагностики высокотемпературной плазмы.

Можно отметить, что в настоящее время мы занимаемся многослойной оптикой для следующего поколения литографического оборудования. Сегодня новые стенды литографии, работающие на длине волны излучения 13,5 нм, имеют пространственное разрешение 22 нм, обсуждаются стенды с разрешением до 11 нм. Одновременно обсуждается, а мы разрабатываем многослойную оптику на длину волны 6,7 нм для стендов проекционной литографии с разрешением до 8 нм. При этом на сегодняшний день отсутствует не только соответствующая многослойная оптика, но и не разработаны технологии подготовки еще более гладких поверхностей для зеркал, форма которых должна быть выполнена с недостижимой сегодня точностью. Нет сомнений, однако, что и это будет сделано. Уточню, что для получения изображений объектов в таком коротковолновом диапазоне со сверхвысоким пространственным разрешением необходимо иметь оптические элементы с супергладкими поверхностями, форма которых выполнена с точностью в доли нанометров, и оптические системы, аберрации которых также не превышают долей нанометра.

Для контроля формы поверхностей (сферических и асферических) с субнанометровой точностью у нас разработан лабораторный вариант специального интерферометра. Такой интерферометр различных модификаций был бы полезен на предприятиях оптико-механической промышленности в России. Поскольку такой интерферометр отсутствует на мировом рынке, то он может быть успешным товаром. На сегодняшний день проводятся переговоры с оптико-механическим предприятием о совместной разработке промышленных вариантов интерферометра. Но это представляет только часть предлагаемого промышленности к разработке участка по выпуску прецизионной супергладкой оптики для любого спектрального диапазона. Необходимо разработать технологию суперполировки и контроля шероховатостей поверхностей, разработать методы прецизионной коррекции формы поверхностей.

Всей суммой технологий подготовки оптических поверхностей мы занимаемся непосредственно в ИФМ РАН. Но как для успешного решения задачи, так и для реализации возможности передать разработки в промышленность, мы сегодня обсуждаем (и как будто вполне успешно) эти возможности с соответствующими НПО Роскосмоса и Минпрома.

На сегодняшний день в том диапазоне, который я назвал, мы делаем самую разнообразную рентгеновскую оптику: «жесткую» оптику для рентгеноструктурного анализа, для элементного анализа (изображающая оптика и литография здесь самый яркий пример), для рентгеновской микроскопии, и единственные в мире выпускаем соответствующие многослойные фильтры.

— Итак, разработки ИФМ РАН в области рентгеновской оптики имеют мировое значение, институт участвует в международной кооперации. А есть ли в России специальные программы по поддержке этих исследований?

— К сожалению, приходится признавать, что нет программ поддержки научных разработок такого пространственного масштаба. Но в мире они есть, и мы участвуем в них, при этом некоторые вещи делаем лучше, а иногда и единственные в мире. В России нас поддерживает Росатом, как я уже отмечал, сейчас обсуждаются различные проекты с организациями Роскосмоса и Минторга. Но это не имеет отношения к настоящей общероссийской государственной программе. Отсутствие таких программ не позволяет иметь системный подход в осуществлении того или иного исследовательского направления. В министерствах считается, что страна при необходимости все купит, но ведь купит-то технику вчерашнего дня, а это предполагает постоянно растущее отставание нашей промышленности (которая еще осталась). Для наших разработок практически все высокотехнологическое оборудование мы делаем сами. Причем в области многослойной рентгеновской оптики наш институт сейчас единственный в мире, где есть и постоянно развивается технологическая и исследовательская цепочка.

И с этой точки зрения участие в международных программах для нас очень важно, потому что, работая над теми или иными частями прибора, необходимо представлять себе весь прибор в целом, и в этом плане общение с зарубежными коллегами нам очень помогает. Например, в настоящее время, работая над следующим поколением приборов рентгеновской оптики, мы сотрудничаем с лучшим в мире производителем литографического оборудования в Голландии.

— На ваш взгляд, о чем должна знать молодежь, решившая связать свою жизнь с наукой?

— Безусловно, нужно хорошее образование. Любое образование становится недостаточным уже завтра, нужно учиться каждый день. Но учиться, решая новые научные задачи. Нужно быть любопытными.

Мне, как экспериментатору, иногда (хотя не так уж и редко) приходится с болью видеть, как молодые люди шарахаются от экспериментальной работы, от «железа». При этом они думают, что в теории все зависит только от самого себя, нужны только «ручка» и голова, и все получится. Но настоящих теоретиков, которые могут предложить принципиально новые эксперименты и предсказать их результаты, — мало, их единицы, а без хороших теоретиков науки вообще нет. В гораздо большем количестве необходимы «теоретики», которые работают в связке с экспериментаторами, чтобы анализировать и мобильно интерпретировать результаты экспериментов. Но мне симпатичны экспериментаторы, которые могут (и должны) сами делать необходимые оценки и объяснять полученные результаты.

— И традиционный вопрос, как вы любите проводить свободное время?

— Люблю общаться с внуками. У меня их четверо, и я доволен, что могу разговаривать с ними на любые темы.

Беседовала И. Тихонова

Некоторые публикации

- С.В. Гапонов, Н. Н. Салащенко,

Я. И. Ханин . Повышение равномерности пространственного распределения излучения ОКГ. // Квантовая электроника, № 7, 1972, с. 48−53. - З.П. Бекетова, С. В. Гапонов,

Б. С. Каверин ,Б. А. Нестеров ,Н. Н. Салащенко . О возможности получения сверхтонких сплошных монокристаллических пленок помощью лазера. // Изв. ВУЗов, Радиофизика, № 6, 1975, с. 908−909. - Б.Н.Звонков, И. А. Карпович,

Н. Н. Салащенко ,О. Н. Филатов . Квантовый размерный эффект в тонких пленках теллурида свинца. //ФТТ, № 12, 1975, с. 3641−3642. - С.В.Гапонов, Н. Н. Салащенко. Вакуумное напыление с помощью импульсных лазеров. // Электронная промышленность № 1,1976, с.11−20.

- С.В.Гапонов, Б. М. Лускин.

Б. А. Нестеров ,Н. Н. Салащенко . Низкотемпературная эпитаксия пленок, конденсированных из лазерной плазмы.// Письма в ЖТФ, в.12, 1977, с.573−576. - Н.Н.Салащенко, Б. Н. Звонков,

О. Н. Филатов . Размерное квантование Еo— и Е1-краев поглощения InSb. // ФТТ, № 5, 1979, т.21, с.1344−1348. - С.В.Гапонов, Б. М. Лускин,

Н. Н. Салащенко . О возможности получения структур со сверхрешеткой методом лазерного напыления. // Письма в ЖТФ, в.9, 1979, т.5, с.516−521. - Н.Н.Салащенко, О. Н. Филатов. Исследование структуры валентной зoны сульфида и селенида свинца по эффектам размерного квантования. // ФТП, № 9, 1979, т.13, с.1748−1751.

- С.В.Гапонов, Б. М. Лускин,

Н. Н. Салащенко . Сверхрешетки на основе InSb-CdTe, InSb— PbTe, Bi-CdTe. // ФТП, № 8, т.14,1980, с.1468−1472. - С.В.Гапонов, С. А. Гусев,

Е. С. Глускин ,Б. М. Лускин ,Н. Н. Салащенко . Зеркала для длинноволнового рентгеновского излучения. // Письма в ЖТФ, в.20, т.6, 1980, с.1413−1415. - С.В.Гапонов, Б. М. Лускин,

Н. Н. Салащенко . Сверхрешетки с неориентированными барьерными слоями.// Письма в ЖЭТФ, т.33, в.10, 1981, с.533−537. - S.V.Gaponov, B. M. Luskin, N. N. Salashchenko. Homoepitaxialsuperlatticeswithnonorientedbarrierlayers. // Solid State Communication, v.39. 1981, p.301−302.

- S.V.Gaponov, S. A. Gusev, E. S. Gluskin, B. M. Luskin, N. N. Salashchenko. Longwavex-rayradiationmirrors. // Optics Communication, v.38/1, p. 7 (566), 1981.

- Н.А.Бабаев, В. С. Багаев,

С. В. Гапонов ,Б. Д. Копыловский ,Н. Н. Салащенко ,В. Б. Стопачинский . Размерное квантование в тонких пленках теллурида кадмия. // Письма в ЖЭТФ, т.37, в.11,1983, с.524−527. - S.V.Gaponov, E. S. Gluskin, S. A. Gusev, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashchenko. Spherical and plane multilayer normal incidence mirrors for soft x-rays. // Optics commun., v.48, № 4, 1983, p.229−232.

- Н.А.Бабаев, В. С. Багаев,

Ф. В. Гарин ,А. В. Кочемасов ,Л. В. Парамонов ,А. Г. Поярков ,Н. Н. Салащенко ,В. Б. Стопачинский . Размерное квантование экситонов в СdТе. // Письма в ЖЭТФ, т.40, в.5, 1984, с.190−193. - С.В.Гапонов, В. М. Генкин,

Н. Н. Салащенко ,А. А. Фраерман . Рассеяние нейтронного и рентгеновского излучения в диапазоне 10−300 Å на периодических структурах с шероховатыми границами. // Письма в ЖЭТФ, т.41, в.2, 1985, с.53−55. - В.В.Аристов, С. В. Гапонов,

В. М. Генкин ,Ю. А. Горбатов ,А. И. Ерко ,В. В. Мартынов ,Н. Н. Салащенко ,А. А. Фраерман . Фокусирующие свойства профилированных многослойных рентгеновских зеркал. // Письма в ЖЭТФ, т.44, 1986, с.207−209. - E.S.Gluskin, S. V. Gaponov, P. Dehz, P. P. Il'insky, N. N. Salashchenko. Apolarimeterforsoftx-rayandVUVradiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A246,№ 1−3, 1986, р.394−396.

- С.В.Бобашев, И. Г. Забродин,

Ю. Я. Платонов ,Д. М. Симановский ,Н. Н. Салащенко ,Л. А. Шмаенок . Измерение спектральных характеристик многослойных рентгеновских зеркал с использованием излучения рекомбинирующей лазерной плазмы бериллия в дальней зоне разлета.// Письма в ЖТФ, т.12, в.21, 1986, с.1339−1343. - С.А.Гусев, В. В. Дубров,

И. А. Житник ,В. А. Слемзин ,Н. Н. Салащенко . Многослойные сферические зеркала нормального падения для ультрамягкой рентгеновской области спектра. // Письма в ЖТФ, 1987, т.13, в.14, с.887−892. - A.D.Akhsakhalyan, S. V. Gaponov, S. A. Gusev, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashchenko, N. I. Polushkin. Multilayerx-raymirrorsforthewavelengthrange 25−44A. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A261, 1987, p.75−77.

- A.A.Fraerman, S. V. Gaponov, V. M. Genkin, N. N. Salashchenko. The effect of the interfacial roughness on the reflection properties of multilayer x-ray mirrors. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A261,1987, p.91−98.

- В.Л.Арцимович, С. В. Гапонов,

Ю. С. Касьянов ,Б. М. Лускин ,Н. Н. Салащенко ,И. И. Собельман ,А. П. Шевелько . Формирование направленного интенсивного ВУФ излучения из лазерной плазмы. // Письма в ЖЭТФ, т.46, в.8, 1987, с.311−314. - Ю.Я.Платонов, Н. И. Полушкин,

Н. Н. Салащенко ,А. А. Фраерман . Рентгенооптические исследования характеристик многослойных структур. //ЖТФ, т.57. № 11, 1987, с.2192−2199. - А.Д.Ахсахалян, С. И. Желудева,

М. В. Ковальчук Ю. Я. Платонов, Н. Н. Салащенко. Стоячие рентгеновские волны в многослойных синтетических структурах. //Письма в ЖТФ, т.15, в.20, 1989, с.49−54. - И.А.Житник, А. П. Игнатьев,

В. В. Корнеев ,Н. Н. Салащенко и др. Рентгеновский телескоп «Терек» для исследования Солнца по проекту «Фобос». //Труды Ф. И. АН, Спектры атомов и ионов и элементарные процессы в плазме. т.195, 1989, с.19−46. - И.И.Собельман

Н. Н. Салащенко ,И. А. Житник , и др. Изображения Солнца, полученные рентгеновским телескопом Терек на КА «Фобос-1». //Письма в Астрономический журнал, т.16, № 4,1990, с.323−329. - А.И.Чумаков, Г. В. Смирнов,

С. С. Андреев ,Н. Н. Салащенко ,С. И. Шинкарев . Дифракция ядерного g-излучения на многослойной синтетической структуре.// Письма в ЖЭТФ, т.54, в.4, с.220−223, 1991. - Ю.Я.Платонов, Л. А. Шмаенок,

Н. Н. Салащенко . Исследование спектра излучения и изображение лазерной плазмы с помощью многослойной рентгеновской оптики. //Изв. АН СССР, сер. физическая, т.55, в.7, с.1322−1332, 1991. - A.D.Akhsakhalyan, A. A. Fraerman, Yu. Ya. Platonov, N. I. Polushkin, N. N. Salaschenko. Diffusion in the multilayer structures of metal-carbon super thin films. //Thin Solid Films, 207 (1992), 19−23.

- S.I.Zheludeva, M. V. Koval'chuk, N. N. Novikova, A. D. Akhsakhalyan, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashchenko. Thickness and density determination of ultrathin solid films complising multilayer X-ray mirrors by x-ray reflection and fluorescence study. //Rev. Sci. Instr., 1992, v. 63 (1), p.1519−1522.

- S.A.Akhmanov, I. M. Bayanov, S. V. Gaponov, Yu. Ya. Platonov, Yu. V. Ponomarev, A. B. Savel'ev, N. N. Salashchenko. Focusing of picosecound X-ray pulses on the target a power density up to 1 GW/cm2. //Proceed. SPIE, v. 1800, (1992), p.138−145.

- S.V.Bobashev, A. D. Mosesyan, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashcenko, D. M. Simanovsky, A. A. Sorokin, L. A. Shmaenok. Intensive laser plasma source of quasimonochromatized soft X-ray radiation with focusing miltilayer mirrors // Proceed. SPIE, v.1800, p.164−175 (1992).

- А.И.Чумаков, Г. В. Смирнов,

С. С. Андреев ,Н. Н. Салащенко ,С. И. Шинкарев . Чисто-ядерная дифракция g-излучения в резонансном многослойном зеркале. //Письма в ЖЭТФ, 55, (1992), с.495−499. (IETR Lett., 55 (1992) p.509−515). - A.L.Chumakov, G. V. Smirnov, J. Arthur, S. L. Rude, D. E. Brown, A. Q. R. Raron, G. S. Rroun, N. N. Salashchenko. Resonant Diffraction of Synchrotron Radiation by a Nuclear multilayer. //Phys. Rev. Lett., v.71, № 15, 1993, p.2489−2492.

- S.I. Zheludeva, M. V. Kovalchyk, N. N. Novikova, A. N. Sosphenov, N. E. Malysheva, N. N. Salashchenko, A. D. Akhsakhalyan, Yu. Ya. Platonov. New modification of XRSW a both the surface of layered substrate under total external reflection conditions for structure characterization of organic layers. // Thin Solid Films, 1993, V.232, p.252−256.

- Н.И.Полушкин, Н. Н. Салащенко Искусственные магнитные частицы в модулированной по составу среде Fe1-xCx (x<> //ФТТ, т.35, № 3, 1993, с.592−597.

- N.I.Polushkin, N. N. Salashchenko. Magnetic behavior modification of Fe/С composition-modulated films under the short pulsed heat action. // Magn. Mater., 124 (1993), p.347−354.

- A.D.Akhsakhalyan, N. N. Kolachevsky, M. M. Mitropolsky, E. M. Ragozin, N. N. Salashchenko, V. A. Slemzin. Fabrication and Investigation of imaging Normal-Incidennce Multilayer Mirrors with a Narrov-Band Reflection in the Range 4,5nm.// Phisica Scripta, Vol.48, 566−570, 1993.

- A. Slemzin, I. A. Zhitnik, E. N. Ragozin, A. A. Andreev, N. N. Salashchenko, Yu. Ya. Platonov. Aspherical imaging multilayer mirrors with sub-areseconnd resolution for solar XUV-telescope. // SPIE Proc., V.2279, 1994, p. 234.

- А.Д.Ахсахалян, С. В. Гапонов,

И. А. Дорофеев ,С. В. Пестерев ,Н. И. Полушкин ,Н. Н. Салащенко ,М. И. Токман . Нанометровая модификация многослойной структуры с помощью туннельного микроскопа. //ЖТФ, т.64, в.4, 144−155, 1994. - N.N.Salashchenko, Yu. Ya. Platonov, S. Yu. Zuev. Multilayer x-ray optics for synchrotron radiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1995, A359, p.114−120.

- С.В.Бобашев, А. В. Голубев,

Д. А. Мосесян ,Ю. Я. Платонов ,Н. Н. Салащенко ,Д. М. Симановский ,А. А. Сорокин ,Л. А. Шмаенок . Фокусировка мягкого рентгеновского излучения лазерно-плазменного источника с помощью многослойных рентгеновских зеркал. //ЖТФ, 1995, Т.65, в.10, с.62−73. - S.I.Zheludeva, M. V. Kovalchuk, N. N. Novikova, A. N. Sosphenov, N. E. Malysheva, N. N. Salashchenko, A. D. Akhsakhalyan, Yu. Ya. Platonov, R. I. Cernik, S. R. Colluns. New method of ultra-thin film characterization applied to the investigation of C/Ni/C structures under heat load. //Thin Solid Films, 1995, v.529, p. 131−138.

- И.И.Собельман, Э. А. Аветисян,

И. А. Житник ,А. П. Игнатьев ,В. В. Корнеев ,В. В. Крутов ,Н. Н. Салащенко ,С. В. Кузин ,В. М. Ломкова , А. ВМитрофанов, С. П. Опарин,А. А. Перцов ,В. А. Слемзин ,В. Ф. Суханов ,И. П. Тиндо ,Ю. В. Фотин Рентгеновская спектроскопия солнца в диапазоне 0.84−30.4 нм в экспериментах ТЕРЕК-К и РЕС-К на спутнике КОРОНАС-И. //Письма в астрономический журнал, 1996, т.22, в.8, с. 604−619. - F.Bijkerk, L. A. Shmaenok, E. Louis, H. J. Voorma, N. B. Koster, C. Bruineman, R. K.F. J. Bastiaensen, E. W.J.M. van der Drift, J. Romijn, L. E.M. de Groot, B. A. C. Rousseeuw, T. Zijlstra, Yu. Ya. Platonov, and N. N. Salashchenko. Extreme UV lithography, a new laser plasma target concept and fabrication of multilayer reflection masks. //Microelectron. Engineering, 30 (1996) 183−186.

- Yu. Bluakhman, N. I. Polushkin, A. D. Akhsakhalyan, S. A. Gusev, N. N. Salashchenko, V. G. Semenov. Magnetic ordering inclustered Fe-based materials synthesized from laser plasma. //J. Appl. Phys., 79 (1996), 4625.

- L.A.Shmaenok, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashchenko, A. A. Sorokin, D. M. Simanovsky, A. V. Golubev, V. P. Belik, S. V. Bobashev, F. Bijkerk, E. Louis, F. G. Meijer, B. Etlisher, A. Ya. Grudsky, Multilayer EUV/X-ray polichromator for plasma diagnostics. // J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena, v. 80, 259−262, 1996.

- A.A.Gorbunov, W. Pompe, A. Sewing, S. V. Gaponov, A. D. Akhsakhalyan, I. G. Zabrodin, I. A. Kaskov, E. B. Kluenkov, A. P. Morozov, N. N. Salashchenko, R. Dietsch, H. Mai, S. Vollmar. Ultrathin film deposition by pulsed laser ablation using crossed beams. //Applied Surface Science, (1996) 649−655.

- N.N. Salashchenko, E. A. Shamov. Short — period X — ray multilayers based on Cr/Sc. //Optics communication, 134, N 1−6, p.7−10 (1997).

- А.В. Андреев, Ю. В. Пономарев,

И. Р. Прудников ,Н. Н. Салащенко . Резонансное усиление диффузного рассеяния рентгеновских лучей в гетероструктуре волноводного типа. //Письма в ЖЭТФ, 66, 1997, вып. 4, с. 219−223. - S.I. Zheludeva, M. V. Kovalchuk, N. N. Novikova, A. N. Sosphenov, N. N. Salashchenko, E. A. Shamov, K. A. Prokhorov, E. Burattini, G. Cappuccio. X-ray standing waves in x-ray specular reflection and fluorescence study of nano-films. //J. Appl. Crystal. 30 (1997) p. 833−838.

- F. Schafers, H.-Ch. Mertins, I. Packe, F. Schmolla, N. N. Salashchenko, E. A. Shamov. Cr/Sc — Multilayers for the Water Window, //Applied Optics, 37, 719−728 (1998).

- N.I. Polushkin, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, V. G. Semenov. Amorphus magnetic films for broadband g-filters of synchrotron radiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A. 405, 297−300 (1998).

- N.N. Salashchenko, A. A. Fraerman, S. V. Mitenin, K. A. Prokhorov, E. A. Shamov. Short-period X-ray multilayers based on Cr/Sc, W/Sc. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A 405, 292−296 (1998).

- A.V.Andreev, Yu. V. Ponomarev, I. R. Prudnikov, N. N. Salashchenko. X-ray diffuse scattering multilayer wevequide structures. // Phys. Rev. B, 57, N20, p.13113−13117, 1998

- M.A. Andreeva, S. M. Irkaev, V. G. Semenov, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, A. I. Chumakov, R. Ruffer. Mossbauer reflectometry of ultrathin film Zr (10 nm) / [57Fe/Cr (3.3 nm)´26] / Cr (50 nm) using synchrotron radiation. //J. of Alloys and Compaunds 286 (1999) 322−332.

- Н.Н.Салащенко. Исследования в области многослойной рентгеновской оптики в ИФМ РАН. //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. N1, 1999, с. 50−60.

- S.S.Andreev, H.-Ch.Mertins, Yu. Ya. Platonov, N. N. Salashchenko, F. Schaefers, E. A. Shamov, L. A. Shmaenok. Multilayer dispersion optics for x-ray radiation.// Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2000, A448, 133−141.

- S.A.Bulgakova, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, L. M. Mazanova, S. A. Molodnjakov, N. N. Salashchenko PMMA-based resists for a spectral range near 13 nm // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2000, A448, 487−492.

- L.A.Shmaenok, S. V. Golovkin, V. N. Govorun, A. V. Ekimov, N. N. Salashchenko, V. V. Pickalov, V. P. Belik, F. C. Schüller, A. J.H.Donné, A. A. M. Oomens, K. A. Prokhorov, S. S. Andreev, A. A. Sorokin, B. G. Podlaskin, L. V. Khasanov. Novel Instrumentation for Spectrally Resolved Soft X-Ray Plasma Tomography: Development and Pilot Results on TEXTOR. // Review of Scientific Instruments, Vol. 72, No. 2, 1411−1415, 2001.

- F.Shaefers, M. Mertin, D. Abramsohn, A. Gaupp, H.-Ch.Mertins, N. N. Salashchenko. Cr/Sc nanolayers for the water window: improved performance. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A467−8, 349−353 (2001)

- Zheng M., M. Yu, Y. Liu, R. Skomski, S. H. Liou, D. J. Sellmyer, V. N. Petryakov, Yu. K. Verevkin, N. I. Polushkin, and N. N. Salashchenko Magnetic nanodot arrays produced by direct laser interference lithography // Appl. Phys. Lett. v.79, № 16, p. 2606−2608, 2001.

- Алексеев А. М.,

Веревкин Ю. К. ,Востоков Н. В. ,Петряков В. Н. ,Полушкин Н. И. ,Попков А. Ф. ,Салащенко Н. Н. Наблюдение лазерно-индуцированных локальных модификаций магнитного порядка в слоях переходных металлов // Письма в ЖЭТФ, т.73, вып.4, с. 214−219, 2001 - M.A.Andreeva, V. G. Semenov, L. Häggeström, B. Lindgren, B. Kalska, A. I. Chumakov, O. Leupold, R. Rüffer, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko. Interfaceselectiveinvestigationof57Fe/Crmultilayerbynuclear-resonanseBraggreflectivityontimescale. // The Physics of Metals and Metallography, Vol. 91, Suppl.1, p. 522−527.

- С.Ю. Зуев, Е. Б. Клюенков,

К. А. Прохоров ,Н. Н. Салащенко . Многослойные дисперсионные элементы на основе B4C для спектральной области 6.7−8 нм. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2002, № 1, 32−36. - S.S.Andreev, S. V. Gaponov, S. A. Gusev, E. B. Kluenkov, N. I. Polushkin, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, M. H. Haidl. Mo/Si Multilayers for 13 nm Spectral Region. // Thin Solid Films. 2002, 415/1−2, 123−132.

- S.S. Andreev, A. D. Akhsakhalyan, M. A. Bibishkin, N. I. Chkhalo, S. V. Gaponov, S. A. Gusev, E. B. Kluenkov, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, F. Schäfers, S. Yu.Zuev. MultilayeropticsforXUVspectralregion: technologyfabricationandapplications. Centr. Europ. Journ. of Phys. 2003. № 1, p.191−209.

- S.S. Andreev, M. S. Bibishkin, N. I. Chkhalo, E. B. Kluenkov, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, M. V. Zorina, F. Schafers and L. A. Shmaenok. Short — period multilayer X — ray mirrors. // Journal of Synchrotron Radiation. V. 10, Part 5, (2003) 358−360.

- S.S. Andreev, M. S. Bibishkin, N. I. Chkhalo, T. Hirono, H. Kimura, E. B. Kluenkov, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, N. N. Tsybin. Transmission type phase retarders based on free standing Cr/Sc multilayers // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A. 2005. V. 543, 340−345.

- M.S. Bibishkin, N. I. Chkhalo, A. A. Fraerman, A. E. Pestov, K. A. Prokhorov, N. N. Salashchenko, Yu. A. Vainer. Ultra-short period X-ray mirrors: Production and investigation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A. 2005. V. 543, 333−339.

- A.A. Akhsakhalyan, A. D. Akhsakhalyan, A. I. Kharitonov, E. B. Kluenkov, V. A. Murav’ev, N. N. Salashchenko. Multilayer mirror systems to form hard X-ray beams. // Central European Journal of Physics 3 (2) 2005 163−177.

- H. Kimura, T. Hirono, Y. Tamenori, Y. Saitoh, N. N. Salashchenko, and T. Ishikawa. Transmission type Sc/Cr multilayers as a quarter-wave plate for 398.6eV. // J. Electr. Spectr. 144−147 (2005) 1079.

- Andreev S. S., Bibishkin M. S., Chkhalo N. I., Lopatin A. Ya., Luchin V. I., Pestov A. E., Prokhorov K. A., Salashchenko N. N. Application of free-standing multilayer films as polarizers for X-ray radiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 543, (2005), р. 340−345.

- V.E. Banine, J. H. J. Moors, L. A. Sjmaenok, N. N. Salashchenko. Multi-layer spectral purity filter lithography apparatus including such a spectral purity filter and device manufacturing method, and device manufactured thereby. Date of filing

22.03.06. Priority US/29.03.05/USA 91923. - Ю.А. Вайнер, А. Е. Пестов,

К. А. Прохоров ,Н. Н. Салащенко ,А. А. Фраерман ,В. В. Чернов ,Н. И. Чхало . Исследование поперечной корреляции шероховатостей границ в многослой- ных структурах с ультракороткими периодами. //ЖЭТФ, т.130, № 3, с. 401−408, (2006). - Забродин И. Г.,

Закалов Б. А. ,Зуев С. Ю. ,Каськов И. А. ,Клюенков Е. Б. ,Лопатин А. Я. ,Салащенко Н. Н. ,Суслов Л. А. ,Пестов А. Е. ,Чхало Н. И. Абсолютно калиброванный измеритель ЭУФ мощности для аттестации источников излучения на 13,5 нм. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. № 6. 2007. С. 104−107. - Климов А. Ю.,

Клюенков Е. Б. ,Мизинов А. Л. ,Полковников В. Н. ,Салащенко Н. Н. ,Чхало Н. И. Экспериментальные исследования возможностей интерферометра с дифракционной волной сравнения для контроля формы оптических элементов. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. № 6. 2007. С. 99−103. - Вайнер Ю. А.,

Клюенков Е. Б. ,Пестов А. Е. ,Прохоров К. А. ,Салащенко Н. Н. ,Фраерман А. А. ,Чернов В. В. ,Чхало Н. И. Многослойные рентгеновские зеркала на основе W/B4C с ультракороткими (d = 0.7 — 1.5 нм) периодами. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2007, N1, 10−16. - К.Н.Кошелев, В. Е. Банин,

Н. Н. Салащенко . Работы по созданию источников коротковолнового излучения для нового поколения литографии. // УФН, 2007, т. 177, в.7, с. 777−780. - Н.Н. Салащенко, Н. И. Чхало. Коротковолновая проекционная литография. // Вестник Российской Академии Наук. Том 78. № 5. 2008. С.13−20.

- N.I. Chkhalo, A. Yu. Klimov, V. V. Rogov, N. N. Salashchenko, and M. N. Toropov. A source of a reference spherical wave based on a single mode optical fiber with a narrowed exit aperture. // Rev. Sci. Instrum. V.79, Issue 3. 2008.

- А.В. Водопьянов, С. В. Голубев,

Д. А. Мансфельд ,А. Г. Николаев ,К. П. Савкин ,Н. Н. Салащенко ,Н. И. Чхало ,Г. Ю. Юшков . Источник жесткого ультрафиолетового излучения на основе ЭЦР разряда.// Письма в ЖЭТФ, 2008, т. 88, в. 2, с. 103−106. - Е.Б. Клюенков, А. Е. Пестов,

В. Н. Полковников ,Д. Г. Раскин ,М. Н. Торопов ,Н. Н. Салащенко ,Н. И. Чхало . Измерение и коррекция формы оптических элементов с субнанометровой точностью. // Российские нанотехнологии, т. 3, № 9 -10, 116−124 (2008). - Ю.Э. Бороздин, Е. Д. Казаков,

В. И. Лучин ,Н. Н. Салащенко ,В. В. Чернов ,Н. И. Чхало ,А. П. Шевелько ,О. Ф. Якушев .Рентгеновская и ВУФ спектроскопия плазмы с использованием новых фокусирующих многослойных структур. // Письма в ЖЭТФ, 87, в.1, 33−35 (2008). - S.S. Andreev, M. M. Barysheva, N. I. Chkhalo, S. A. Gusev, A. E. Pestov, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko, L. A. Shmaenok, Y. A. Vainer, S. Y. Zuev. Multilayered structures based on La/B4C (B9C) for projection XUV-lithography at wavelength of 6.7 nm. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. V.603. Issues 1−2. 2009. P. 80−82.

- N.I. Chkhalo, E. B. Kluenkov, A. E. Pestov, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko, M. N. Toropov. Manufacturing of XEUV mirrors with sub-nanometer surface shape accuracy. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. V.603. 2009. Issues 1−2. 2009. P. 62−65.

- С.С. Андреев, М. М. Барышева,

Н. И. Чхало ,С. А. Гусев ,А. Е. Пестов ,В. Н. Полковников ,Д. Н. Рогачев ,Н. Н. Салащенко ,Ю. А. Вайнер ,С. Ю. Зуев . Многослойные рентгеновские зеркала на основе La/B4C и La/B9C. // ЖТФ, 2010, Vol. 80, No. 8, с. 93−100. - N.I. Chkhalo, A. E. Pestov, N. N., Salashchenko and M. N. Toropov (2010). Manufacturing and Investigating Objective Lens for Ultrahigh Resolution Lithography Facilities, Lithography, Michael Wang (Ed.), ISBN: 978−953−307−064−3, pp. 656, (p. 71−114) INTECH, Available from: http://sciyo.com/articles/ show/title/manufacturing-and-investigating-objective-lens-for-ultrahigh-resolution-lithography-facilities

- M.M. Barysheva, B. A. Gribkov Yu. A. Vainer, M. V. Zorina, A. E. Pestov, Yu. Ya. Platonov, D. N. Rogachev, N. N. Salashchenko, N. I. Chkhalo. Problem of roughness detection for supersmooth surfaces. // Proc. of SPIE. V. 8076. Р. 80760M-1−10. 2011.

- N.I. Chkhalo, M. N. Drozdov, S. A. Gusev, E. B. Kluenkov, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, N. N. Salashchenko, L. A. Shmaenok, N. N. Tsybin, B. A. Volodin. Freestanding multilayer films for application as phase retarders and spectral purity filters in the soft X-ray and EUV ranges. // Proc. of SPIE. V. 8076. Р. 80760O-1−11. 2011.

- N.I. Chkhalo, M. M. Barysheva, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, M. N. Toropov. Manufacturing and characterization the diffraction quality normal incidence optics for the XEUV range. // Proc. of SPIE. V. 8076. Р. 80760P-1−13. 2011.

- С.Ю. Зуев, Е. Б. Клюенков,

А. Е. Пестов ,В. Н. Полковников ,Н. Н. Салащенко ,Л. А. Суслов ,М. Н. Торопов ,Н. И. Чхало . Технологический комплекс для изготовления прецизионной изображающей оптики. // Известия РАН. Серия физическая. 2011, том 75, № 1, с. 57−60 - М.М. Барышева, А. Е. Пестов,

Н. Н. Салащенко ,М. Н. Торопов ,Н. И. Чхало . Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов. // УФН, 2012, т. 182, № 7 с. 727−747. - N.I. Chkhalo, M. N. Drozdov, E. B. Kluenkov, A. Ya. Lopatin, V. I. Luchin, N. N. Salashchenko, N. N. Tsybin, L. A. Shmaenok, V. E. Banine, A. M. Yakunin. Free-standing spectral purity filters for EUV lithography. // Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS, 11 (2), 021115−1−7. 2012.

- N.I. Chkhalo, S. V. Golubev, D. A. Mansfeld, N. N. Salashchenko, L. A. Shmaenok and A. V. Vodopyanov. Source for EUVL based on plasma sustained by millimeter-wave Gyrotron radiation. // Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS. 11 (2), 021123 (1−7).2012.

- N.I. Chkhalo, S. Künstner, V. N. Polkovnikov, N. N. Salashchenko, F. Schäfers, S. D. Starikov. High performance La/B4C multilayer mirrors with barrier layers for the next generation lithography // Appl. Phys. Lett. 2013. V.1020. P.011602.

- N. I. Chkhalo and N. N. Salashchenko. Next generation nanolithography based on Ru/Be and Rh/Sr multilayer optics. // AIP ADVANCES Vol.3, Issue 8, 082130 (1−9) (2013)

- M.M.Barysheva, N. I. Chkhalo, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, M. N. Toropov, M. V. Zorina. Mirrors with a Sub-Nanometer Surface Shape Accuracy./ // Fundamentals of Picoscience/ Klaus D. Sattler (Ed.) — Taylor & Francis Group, 2013. — Рр. 595−615. CRC Press 2013. Print ISBN: 978−1−4665−0509−4. eBook ISBN: 978−1−4665−0510−0